Mannequins

Mannequins

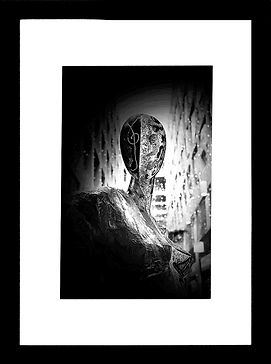

Giorgio De Chirico, padre della Metafisica, diceva a proposito dei manichini che sono condannati “ad una immobilità che rimane sul piano del grande, dell'eterno, là dove si puó girare l'angolo dello sguardo e pensare il tempo alla rovescia”. L’artista fece di essi un’icona della sua opera volendo probabilmente rappresentare l’inadeguatezza, l’incongruità dell’uomo rispetto al mondo che lo circonda.

Il manichino dechirichiano è l’emblema di un uomo essenziale, privato della sua anima e della sua stessa fisicità, immobile ed enigmatico.

Citare De Chirico è doveroso perché, a mio avviso, nulla è più metafisico di un manichino, anche quello su cui cade il nostro sguardo distratto nella vetrina di un grande magazzino. Nella poetica del maestro, influenzato anche dalle suggestioni del pensiero di Nietzsche, l’immobilità è solo frutto di un errore di prospettiva della visione che, se modificata ( nel suo caso attraverso l’intervento creativo del pittore), consentirebbe il paradosso di poter apprezzare in un oggetto solo apparentemente inanimato, una ritrovata umanità.

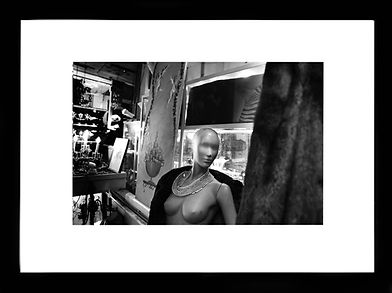

Come fotografo più che sulla documentazione il mio interesse si è concentrato sul valore metaforico dell’immagine, sulla sua forza evocativa che trascende l’interpretazione letterale, sul descrivere l’altrove, ciò che si colloca al di fuori del fatto in sé . E’ forse per questo mio approccio che il tema dei manichini, anche se già indagato, mi è parso ancora particolarmente attuale ed intrigante.

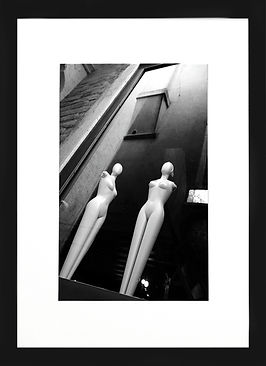

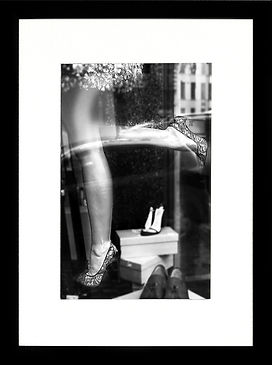

Il palcoscenico in cui gli attori si muovono è quasi sempre la vetrina di un negozio, dove si viene a creare una netta divisione degli spazi: mondo esterno, reale - da un canto - luogo/non luogo dei manichini dall’altro. Questi due universi paralleli separati solo dal sottile diaframma di un vetro, sembrano obbedire a logiche spazio-temporali diverse. Ed è difficile dire chi osserva e chi è osservato, chi giudica e chi è giudicato.

Il gioco dei riflessi sul vetro provoca, inoltre, suggestive commistioni tra i due ambienti, degli sconfinamenti non autorizzati dalle rispettive zone di appartenenza.

I loro corpi sensuali amano forti contrasti e timbri di luce caravaggesca, che ne esaltano la dimensione surreale e la fierezza. Con i loro volti levigati e alieni sembra vogliano raccontarci arcaici segreti. Non sappiamo cosa pensino, ma forse, come suggerisce Renato Zero, han solo “voglia di provare nella pelle di un uomo come si sta”.

Valerio Marchese

LO SGUARDO ELUSO

MANNEQUINS. Parola evocativa.

Le ricordo: esili creature, aggraziate e spersonalizzate, stampelle viventi sulle passerelle e negli ateliers, prima di evolversi in top models estremamente iconiche e individualizzate. E come bambole spersonalizzate erano nati, i manichini.

Alla fine del Settecento il manneke, piccolo uomo in olandese, si francesizza in piccole schematiche strutture di legno con testa femminile, vestite delle ultime creazioni alla moda in scala ridotta, e spedite dalle sartorie parigine alle Corti europee ed alle Signore facoltose d’Oltroceano, a solleticare vanità e sollecitare ordini. Parallelamente i manichini avevano conquistato taglia e fattezze umane, funzionali alla confezione degli abiti e - con la nascita del prêt-à-porter - alla loro esposizione statica. Un’armata inoffensiva aveva popolato le vetrine affacciate sulle strade ed i nuovi spazi dei Grandi Magazzini. Inoffensiva ma inquietante, con un imprevisto potere fascinatorio.

Rimasti soli nel buio dopo l’orario di chiusura, cominciano presto a popolare fantasie letterarie e registiche. Commessi innamorati rapiscono di nascosto il loro oggetto del desiderio, facendone una silenziosa compagna di vita. Architetti moscoviti, fulminati dalla donna di cera nella vetrina di un barbiere, incarnazione di un ideale femminino vagheggiato, cercano disperatamente la sua omologa in carne ed ossa.

Silenziosamente conquistano un posto nel nostro inconscio personale e collettivo, compiendo così una seconda invasione, non fisica ma mentale. Gli abiti li relegano in secondo piano, riducendoli ad una funzione. Ma spogliati ridiventano sé stessi: creature parallele, dai lineamenti mimetici o alieni. Enigmatici e destabilizzanti. Un nostro doppio che è altro da noi.

L’opera fotografica di Valerio Marchese ha spesso ellitticamente alluso alla presenza umana tramite quelli che ho definito ‘oggetti sostitutivi’. Qui gli oggetti non sono più puramente tali e non ci sostituiscono, ma diventano soggetti, appartenenti ad una sorta di specie aliena, a noi parallela. Il “Corpus” fotografico che abbiamo di fronte, ed uso il termine corpus per letterale assonanza, estrae queste creature dalla banalità della loro funzione, le sottrae allo sguardo distratto e le restituisce ad una percezione più inquietante. Il loro prendere forma in volumi e superfici essenziali trova corrispondenza e singolare concordanza nella cifra stilistica minimale e rigorosa che contraddistingue queste fotografie ed il loro autore.

Patrizia Campanella